はじめに

障がいのあるお子さんの将来に対する「お金」の心配は、多くの親御さんにとって共通の不安です。

「子どもが将来、自立してお金を管理できるのか」「どのような支援制度を利用できるのか」など、さまざまな疑問や不安が頭をよぎります。

買い物を一人でできるようになる子どもの姿を想像すると、期待とともに「本当にできるのだろうか」という不安が交錯することもあるでしょう。

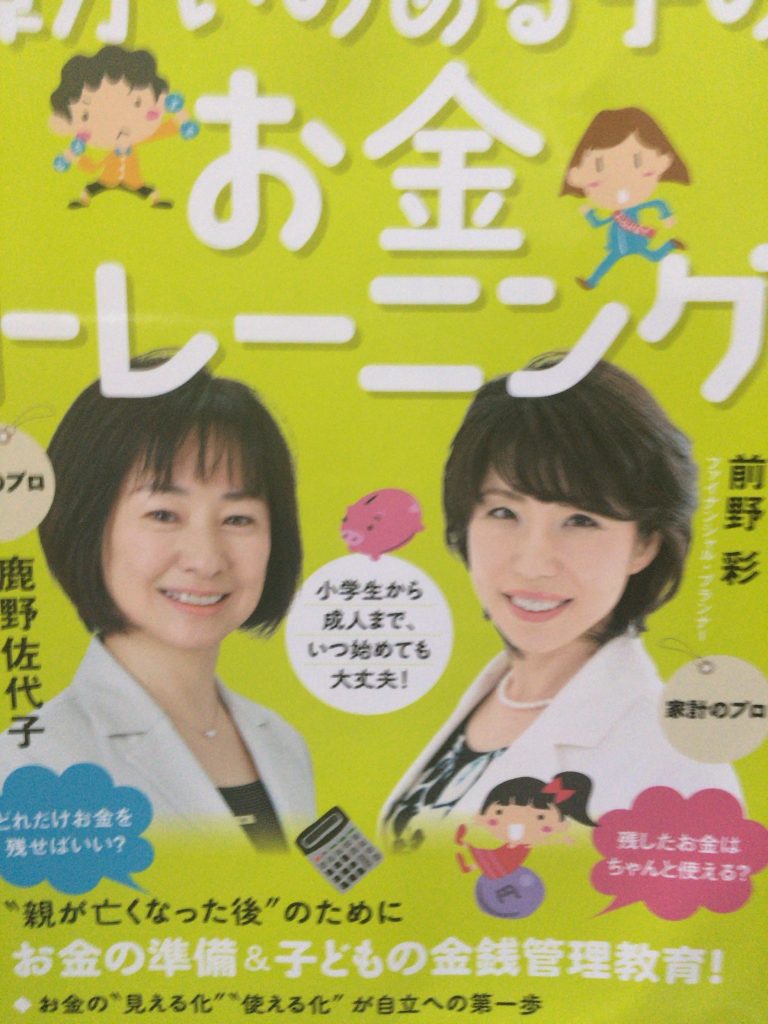

そんな中で、「今日からできる!障がいのある子のお金トレーニング」(著書:鹿野佐代子、前野彩 出版社:翔泳社)は、お子さんが楽しみながら金銭感覚を学ぶための具体的な方法を提案しています。

お金のトレーニングは、ダウン症、自閉症、発達障害など、さまざまな障がいを持つお子さんにも適用できるよう、家族支援と教育支援が組み合わされた内容です。

福祉支援や社会保障、家計管理に関する情報を紹介しながら、安心して将来に備えられる一冊となっています。

- 本日

- 週間

- 月間

障がいのある子のお金トレーニングを理解する

金銭管理教育の重要性と親の不安解消

障がいのあるお子さんを育てる中で、お金の管理や将来の自立に対する不安を抱く親御さんは少なくありません。

特に、日常生活でのお金の使い方を理解し、それを管理できるかどうかが大きな課題となります。

しかし、金銭管理教育を通じてお金について学ぶことは、子どもの自立の一歩を支援します。

日々の生活の中で少しずつ金銭感覚を養うことで、自然に身についていくのです。

親としても、お金の使い方や収支について教えることが、子どもにとってどれほど重要であるかを理解しておくことが大切です。

「うちの子には難しいのではないか」「失敗したらどうしよう」と感じる不安は、親御さんにとって共感しやすい悩みです。

しかし、お金の管理を少しずつ学ぶことで、子どもが実際にお金を扱えるようになる姿を見ることは、親にとって大きな喜びと言えるでしょう。

「あの時教えたことが身についているんだ」と実感できる瞬間は、親子共に成長を感じられる貴重な経験です。

お金のトレーニング中に失敗や困難があるかもしれませんが、それを乗り越えることで成長に繋がります。

実際に金銭教育を受けたお子さんの多くは、最初は失敗を重ねながらも次第に自信を持ち、より適切にお金を管理できるようになるでしょう。

このような小さな成功体験が積み重なることで、将来的な自立へと繋がります。

行政の支援制度を活用する方法

お金のトレーニングを進める際、行政の支援制度をうまく活用することは非常に有効です。

福祉サービスや教育支援の制度は、お子さんの成長に必要なサポートを提供してくれます。

たとえば、地域の相談窓口や福祉事務所を活用して、どのような助成金や制度が利用可能かを確認することで、家計の負担を軽減することができます。

制度を理解し活用することで、お子さんが金銭管理を学ぶプロセスをより支援しやすくなります。

親御さんが支援制度について知ることで得られる安心感は計り知れません。

「どんなことがあってもサポートがある」という安心感は、金銭教育に挑戦する勇気を与えてくれます。

行政の支援は、子どもが学びの中でつまずいたときのバックアップにもなります。

支援制度を活用するには一定の手続きや情報収集が必要で、それが負担に感じられることもあるでしょう。

しかし、実際に利用した親御さんの多くは「手間をかけてでも利用する価値があった」と感じており、そのサポートが家族全体の安心感を生んでいます。

行政の支援は、お子さんの自立を支える重要な柱なのです。

お金の基礎を学ぶための第一歩

お金のトレーニングは、お子さんにとって負担なく始められるのが理想です。

まずは、お金の絵柄を使ったワークを通じて、楽しみながらお金の基礎を学ぶことができます。

例えば、お金の形や色、価値について学ぶことで、自然と金銭への関心を持つようになるでしょう。

このように、遊び感覚で学びながら、お金の大切さを少しずつ理解していくことが重要です。

「これってどれくらいの価値があるの?」と子どもが興味を持つ瞬間は、お金の基礎を学ぶ絶好の機会です。

その興味を逃さず、楽しみながら教えることで、自然にお金に対する感覚が身についていきます。

親御さんも一緒に楽しむ姿勢を見せることで、お子さんは安心して取り組むことができるはずです。

実際に、お金の絵柄を使ったワークに取り組んだ子どもたちは、視覚的な学びを通じて自然にお金の価値を理解するようになります。

このプロセスは、ただ知識を詰め込むだけでなく、お金の重要性や使い方を自分のペースで体得することに繋がるのです。

このように楽しみながら学ぶことで、お子さんのモチベーションも高まり、結果としてより深い理解へと繋がります。

楽しみながらお金を学ぶ方法

お金の絵柄を使った金銭感覚のトレーニング

例えばお金の絵柄を使ったワークは、障がいのあるお子さんが楽しく金銭感覚を身につけるための良い方法です。

ワークブックやカードゲームなどを使って、お金の種類やその使い方について学ぶことができます。

これにより、視覚的にお金の価値を理解しやすくなり、日常生活での利用場面を具体的にイメージできるようになります。

また、親子で一緒に取り組むことで、お子さんは学びを楽しむことができ、親子間のコミュニケーションも深ま流はずです。

親子でゲーム感覚で取り組むことで、お金の学びが「難しいもの」ではなく「楽しい時間」に変わります。

子どもが「これってどのお金?」と自信を持って答えられる瞬間、親御さんも「成長しているんだな」と実感し、心の中に小さな安堵を覚えるでしょう。

この方法を続けていくと、子どもたちは徐々にお金の価値を正確に理解するようになり、日常生活での買い物にも積極的に関わろうとするようになります。

これにより、お金を使うことが「難しい」から「楽しい、そして自分にできる」という感覚に変わっていきます。

こうした小さな成功体験が積み重なることで、将来の自立への第一歩が築かれるのです。

マネポケを活用した生活の収支トレーニング

「マネポケ」というツールを使うことで、生活の収支を管理するトレーニングができます。

マネポケは、視覚的にお金の使い方を見える化することで、理解しやすく、使いやすいツールです。

このツールを使うことで、お子さんは収入と支出のバランスについて学び、自分の生活費を管理するための基礎を築くことができます。

親御さんにとっても、このツールを使うことで子どもの収支を把握しやすく、安心してサポートできるようになるでしょう。

「お金の流れが見える」ということは、親御さんにとっても大きな安心材料です。

お子さんも、マネポケを使うことで「今月はこれだけ使ったんだ」と自分の行動を振り返ることができ、それが次の行動に繋がります。

収支を管理する過程で、お子さんは「何にお金を使うべきか」「どれくらい使えるのか」という判断力を身につけることができます。

最初は難しく感じることもあるかもしれませんが、ツールを通じて視覚的にお金の流れを理解することで、次第に自分で収支を考えられるようになるでしょう。

このプロセスは、最終的に自立した生活を送るための大切な土台になります。

自立を目指した福祉支援と教育支援の統合

金銭管理のトレーニングは、福祉支援と教育支援を統合することで、お子さんの将来の自立に向けた強力なサポートとなります。

社会保障や福祉サービスは、子どもが自立して生活を送るための基盤です。

教育支援と福祉支援をうまく活用することで、将来的にお金を管理し、自分の生活を自分でコントロールできる能力を身につけることができます。

「自分でお金を管理できる」という自信は、お子さんにとって大きな自立の一歩です。

親御さんがその瞬間を見守り、支援することで、お子さんは「自分にもできるんだ」と感じ、より積極的に取り組むことができるでしょう。

その自信が、さらなる成長へと繋がっていきます。

教育支援と福祉支援をうまく連携させた家庭では、お子さんが金銭管理のトレーニングを通じて、他の生活スキルも同時に向上させていることが多く見られます。

例えば、収支の管理を通じてスケジュール管理のスキルも向上し、日常生活全般での自立度が高まる効果が期待できるはずです。

このように、多方面からの支援が相互に作用し合うことで、お子さんの自立が大きく促進されるでしょう。

未来の安心を築く金銭管理

家族支援と社会保障で生活を守る

障がいのあるお子さんが自立した生活を送るためには、家族支援と社会保障が不可欠です。

家族がどのようにお金の管理を支援し、どのような社会保障制度を利用できるのかを理解することが大切です。

家族支援の一環として、親御さんはお子さんに対して金銭感覚を教えたり、収支の管理方法を教えたりすることが求められます。

また、社会保障制度を活用して、必要なサポートを受けることで、安心して生活を送ることもできるのです。

家族の支えを感じながら、「一人でも大丈夫」と思えることが、お子さんにとって最初の自立の一歩です。

また、社会保障がその自立を後押ししてくれることで、親御さんにとっても「将来の心配が少し軽くなった」と感じられるでしょう。

家族支援と社会保障を併用している家庭では、お子さんが自立に向けて積極的に金銭管理を学ぶ姿が多く見られます。

支援制度を利用することで、親御さんも負担を軽減し、安心してお子さんの成長を見守ることができます。

このように社会保障の充実は、家族全体の安心と未来への希望を支えているのです。

家計管理とお金の準備で生活支援を強化

家計管理は、お子さんが自立した生活を送るための重要なスキルです。

生活の収支をしっかりと把握し、必要なお金を準備することが、将来の安心につながります。

例えば、お子さんが成長し、自分でお金を使うようになった際に、家計管理の基礎がしっかりと身についていることで、より自立した生活が送れるようになります。

日常生活の中で家計管理のポイントを教え、お子さんに少しずつお金の管理を任せていくことが大切です。

お子さんが初めて「自分でお金を使う」体験をする時、親御さんの中には「大丈夫かな」という心配があるでしょう。

しかし、「自分でできたんだ」というお子さんの笑顔を見た瞬間、その心配は大きな誇りへと変わります。

このように、小さな成功体験を積み重ねることで、親子共に成長していくことができます。

家計管理のトレーニングを行った家庭では、お子さんが計画的にお金を使う能力を身につけ、その結果として生活の質が向上しているケースが多くあります。

日常の中での小さな管理の積み重ねが、お子さんの大きな自立への道を築いていくのです。

お金の見える化と使える化で未来を築く

お金の管理を見える化し、実際に使える化することは、障がいのあるお子さんが将来安心して生活するための大きな支えになります。

お金の見える化とは、収入と支出をグラフや表で示すことで、視覚的に理解しやすくすることです。

お子さんにとっては、お金の動きを目で確認することで、金銭感覚が育まれます。

また、使える化とは、お金を使う具体的な場面でのトレーニングを指します。

お店での買い物などを通じて実際にお金を使う経験を積むことで、金銭の扱いに自信が持てるようになります。

初めて自分で買い物をした時の達成感は、お子さんにとっても大きな自信となります。

その時の「できた!」という笑顔は、親御さんにとっても忘れられない瞬間です。

お金の見える化と使える化を通じて、お子さんが実際にお金を扱えるようになることで、未来に対する安心感が生まれます。

このアプローチを続けている家庭では、お子さんが自信を持って買い物に挑戦し、その過程で金銭感覚を深めていることが多く見られます。

お金の流れを視覚的に理解し、使う経験を重ねることで、「自分でできる」という自信が育まれ、将来に向けた安心感が増していくのです。

まとめ

障がいのあるお子さんが金銭感覚を身につけ、将来的に自立した生活を送るためには、楽しみながらお金について学べる環境が必要です。

「今日からできる!障がいのある子のお金トレーニング」では、視覚的なワークや実際にお金を使うトレーニングを通じて、お子さんが無理なく金銭管理を学ぶことをサポートします。

また、福祉支援や社会保障、家族支援をうまく活用することで、将来に対する安心を築くことができます。

また、自分自身がお金について理解しているつもりでも、実際にお金の絵柄を描こうとすると結構難しいです。

しかし、お金の基本を再確認することで新たな気づきが得られます。

そしてお金カレンダーやマネポケなどのトレーニングツールは、楽しみながらお金を学ぶことができ、将来の不安を解消する手助けとなります。

これらのツールは専門的な知識を必要とせず、誰でも手軽に取り組むことができ、知的障がいのあるお子さんだけでなく、小さな子どもを持つ家庭にとってとても有益です。

これらのツールを活用することで、お金の基本を楽しみながら学び、楽しくお金を貯めて、使い、達成感や満足感を得ながら夢や希望を実現できるように工夫されています。

「マネポケ」は、気がついたら何に使ったか分からないけどお金がないという状況のご家庭で試してみると効果があるでしょう。

日常に役立つトレーニングとして紹介されている「ミッションゲーム」や「袋分け」のワーク、お金のトラブルを防ぐ教育などは、特別支援学校だけでなく、一般の学校でも実施してもらいたい内容でした。

今はどうか分かりませんが、自分が子ども頃はこうした教育は全くありませんでした。

お金とその使い方はすべての人の生活に関わっています。

もっと社会に出るまでにきちんと学ぶ機会が増えて欲しいですね。

袋分けワークは給料をもらった時点で1か月の生活費を費目別の袋に分けて管理する方法ですが、これもなかなか毎月の支出をコントロールできていないというご家庭では、一度試してみると良いかもしれません。

また、第4章は親の家計について書かれています。

自分ができていないのに他の人にはきちんとするように言っても効果がないのは子どもに対してだけではありません。

まずは親の家計をしっかりさせましょうということですが、家計をしっかりさせた方がいいのはどのご家庭にも言えることですので、障がいのある子のいるご家庭に限らず、どのご家庭でも読まれて良い内容です。

前の記事でご紹介した前野さんのご著書「本気で家計を変えたいあなたへ」と併せて読むと効果的です。

また、この章で紹介されている「幸せ温度計」のワークは、よくお金のことで喧嘩になってしまうご家庭で、一度試してみてお互いの優先順位や価値観を確かめてみると良いでしょう。

日本では1年間で約2分に1組のペースで離婚しているそうなので、このワークが広まれば離婚する人も減らすことができるかもしれませんね。

この本は、タイトルには「障がいのある子の~」とはなっていますが、障がいのある子を持つご家庭だけではなく、お子さんのいるご家庭にとってとても役に立つ金銭管理のトレーニング法が紹介されています。

障がい者の支援をしている人や教育関係者だけでなく、一般のご家庭の方でも活用できる内容です。

また、障がいのある人や子ども向けの金銭教育のやり方やアドバイスの仕方についてのヒントにもなる本なので、FP資格者などにとっても、非常に参考になる内容だと感じました。

親御さんとお子さんが一緒に学びながら、楽しく自立を目指していきましょう。